Le véritable enjeu n’est pas de conserver vos recettes de famille, mais de les faire vivre régulièrement pour que leur pouvoir affectif ne s’éteigne pas.

- La mémoire sensorielle, activée par les goûts et odeurs, crée un lien émotionnel plus puissant que n’importe quel souvenir.

- Transformer la cuisine en un rituel régulier, même simple, est la clé pour solidifier les liens familiaux et transmettre l’héritage.

Recommandation : Choisissez une seule recette emblématique et engagez-vous à la réaliser une fois par mois pour en faire un rendez-vous incontournable.

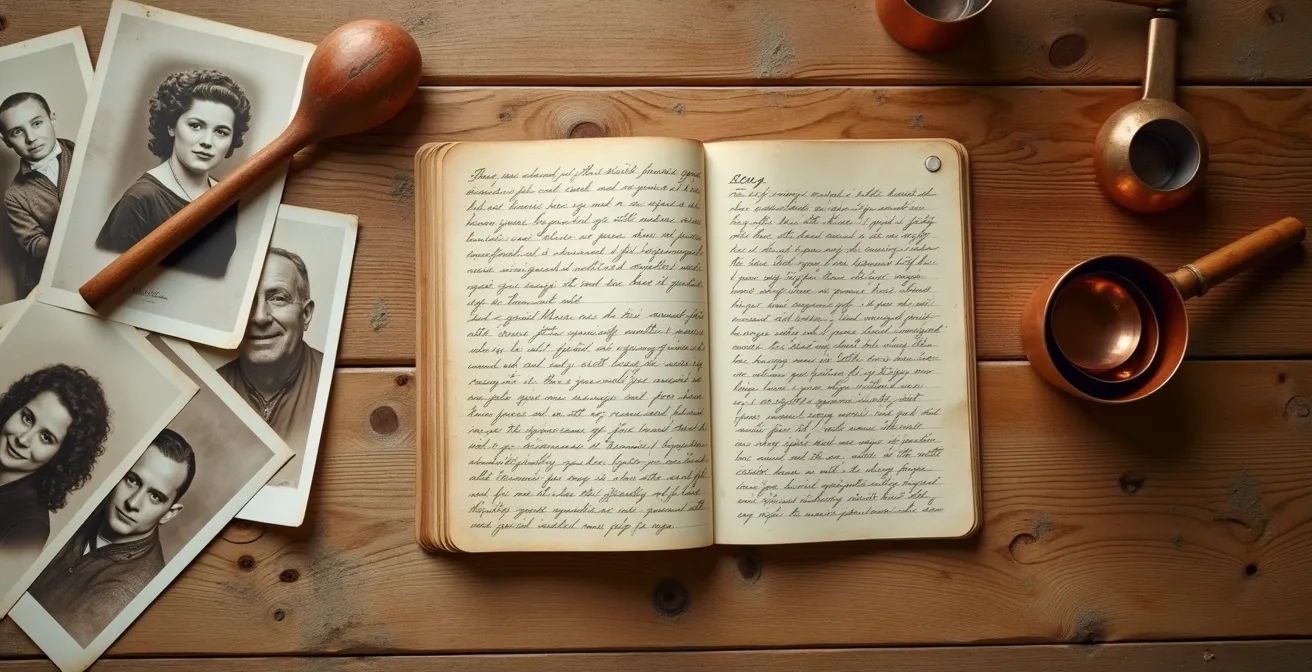

Ce cahier jauni, à la couverture usée et aux pages tachées de beurre, vous le connaissez par cœur. Il renferme les recettes de votre grand-mère, les gribouillis de votre mère, tout un pan de votre histoire familiale. Vous le gardez précieusement, comme un trésor. Pourtant, la dernière fois que vous avez tenté le bœuf bourguignon de mémé, c’était il y a deux ans, pour Noël. Le reste du temps, il dort sur une étagère, et avec lui, une partie de votre héritage affectif. Beaucoup pensent que la solution est de numériser ces recettes, de créer de beaux livres à offrir, ou de se promettre de « prendre le temps » un jour. Mais ces actions se concentrent sur la conservation de l’objet, pas sur la préservation du lien.

Et si la véritable clé n’était pas de sauvegarder une archive, mais d’activer une mémoire ? Si le secret pour maintenir ces recettes vivantes n’était pas dans la possession, mais dans la pratique régulière ? Cet article propose une approche différente : transformer votre patrimoine culinaire passif en un rituel familial actif. Nous n’allons pas seulement parler de comment déchiffrer une écriture ou remplacer un ingrédient. Nous allons explorer comment faire de ces plats les piliers de vos rendez-vous familiaux, comment transformer la préparation d’une simple tarte en un acte de transmission puissant et comment, ce faisant, vous ancrez votre propre identité dans une histoire qui a du goût.

Cet article est conçu comme un guide pour vous aider à passer de la simple possession de recettes à leur pratique vivante et joyeuse. Vous découvrirez pourquoi ces plats ont un pouvoir émotionnel si unique et comment les intégrer durablement dans votre vie pour qu’ils continuent de raconter votre histoire.

Sommaire : Redonner vie à votre héritage culinaire et affectif

- Pourquoi refaire la recette de votre grand-mère crée un lien émotionnel 10 fois plus fort qu’un plat similaire ?

- Comment reconstituer une recette familiale dont vous n’avez que des souvenirs flous ?

- Ingrédients disparus : comment adapter une recette familiale sans perdre son âme ?

- L’erreur de ne refaire les recettes familiales qu’une fois par an jusqu’à les oublier

- Quand et comment créer un rituel mensuel autour de vos recettes familiales ?

- Pourquoi les familles avec un rituel culinaire hebdomadaire sont 5 fois plus unies ?

- Comment transmettre à vos enfants l’attachement à la gastronomie de votre région ?

- Comment faire de la gastronomie régionale un pilier de votre identité personnelle

Pourquoi refaire la recette de votre grand-mère crée un lien émotionnel 10 fois plus fort qu’un plat similaire ?

Préparer le gâteau au yaourt de votre enfance n’est pas simplement un acte culinaire. C’est une machine à remonter le temps. L’odeur du zeste de citron, la texture de la pâte sous la spatule, le goût précis qui explose en bouche… tout cela déclenche ce que l’on appelle la mémoire sensorielle involontaire. Ce phénomène, popularisé par Proust et sa madeleine, a une explication neurologique très concrète. En effet, l’odorat et le goût sont les seuls sens directement connectés à l’hippocampe, le centre de la mémoire à long terme et des émotions dans notre cerveau. Contrairement à la vue ou à l’ouïe, qui sont d’abord filtrés par le thalamus, les arômes empruntent une autoroute directe vers nos souvenirs les plus profonds et les plus chargés d’affect.

C’est pourquoi l’odeur d’un plat peut instantanément vous ramener dans la cuisine de votre grand-mère, avec une vivacité qu’aucune photo ne pourra jamais égaler. Vous ne vous souvenez pas seulement du plat, vous ressentez à nouveau la sécurité, la chaleur et l’amour de ces moments. Un plat similaire acheté en magasin, même s’il est techniquement parfait, ne possédera jamais cette clé d’accès à votre géographie émotionnelle intime. Il lui manquera l’ingrédient principal : votre histoire.

Comme le résume si bien la pâtissière Margot Servoisier, cette dimension personnelle est irremplaçable :

quand on cuisine, ou qu’on pâtisse, on met un peu de soi dans ce qu’on fait. Alors on peut donner la même recette à plusieurs personnes, elle n’aura jamais le même goût

– Margot Servoisier, Pâtissière aux Gâteaux de Margot à Amiens

En refaisant la recette, vous ne vous contentez pas de suivre des instructions ; vous réactivez un circuit neuronal unique, un lien direct et puissant avec ceux qui vous l’ont transmise. Chaque geste devient un hommage et chaque bouchée, une communion.

Comment reconstituer une recette familiale dont vous n’avez que des souvenirs flous ?

Parfois, le trésor n’est pas un cahier bien tenu, mais une collection de souvenirs épars : une odeur de cannelle, la couleur d’une sauce, la texture d’un biscuit… La recette a disparu, mais son fantôme hante votre mémoire gustative. La reconstituer peut sembler une tâche impossible, mais c’est en réalité une formidable quête, une forme d’archéologie culinaire qui peut resserrer les liens familiaux. Plutôt que de baisser les bras, il faut aborder cette mission comme un détective. Il ne s’agit pas de trouver la « vérité exacte », mais de recréer l’émotion associée au plat.

Votre enquête doit mobiliser tous les sens et toutes les ressources disponibles. Commencez par les témoins vivants : oncles, tantes, cousins. Ne demandez pas « la recette », mais posez des questions sensorielles : « Quelle était l’odeur dominante ? », « Était-ce plutôt sucré ou acide ? », « La texture était-elle croquante, fondante, filandreuse ? ». Ces fragments sont vos premiers indices. Puis, plongez dans les archives matérielles : de vieilles photos de repas de famille peuvent révéler la forme d’un plat, des ustensiles d’époque peuvent donner des indices sur les techniques utilisées.

La clé est de procéder par itérations, comme un scientifique en laboratoire. Ne visez pas la recette parfaite du premier coup. Testez des hypothèses en petites quantités, ajustez les proportions, et surtout, organisez des dégustations « de validation » avec d’autres membres de la famille. Le verdict ne sera pas « c’est exactement ça », mais plutôt « oui, ça me rappelle… ». Et c’est cette étincelle de mémoire partagée qui signera le succès de votre reconstitution.

Votre plan d’action : la méthode de l’enquêteur culinaire

- Points de contact : Listez et interrogez tous les membres de la famille susceptibles d’avoir un souvenir du plat. Utilisez des questions sensorielles pour réactiver leur mémoire (odeur, texture, couleur).

- Collecte des preuves : Rassemblez tous les artefacts pertinents : vieilles photos de repas, carnets de notes, lettres, ustensiles de cuisine d’époque qui pourraient donner des indices.

- Analyse contextuelle : Établissez une liste d’ingrédients probables en vous basant sur la région d’origine de la famille, l’époque de la recette et la saisonnalité des produits d’alors.

- Tests et itérations : Lancez-vous dans des reconstitutions en petites quantités. Testez une variable à la fois (plus de sucre, une autre épice, un temps de cuisson différent) et notez rigoureusement les résultats.

- Validation émotionnelle : Organisez une dégustation collective. L’objectif n’est pas une validation technique mais bien la confirmation que le goût ranime un souvenir partagé. C’est le « jury familial » qui aura le dernier mot.

Ingrédients disparus : comment adapter une recette familiale sans perdre son âme ?

L’une des plus grandes frustrations en tentant une recette ancienne est de se heurter à un ingrédient introuvable ou à une mesure obsolète comme « un verre de farine » ou « un morceau de beurre de la taille d’une noix ». Faut-il abandonner ? Certainement pas. L’adaptation n’est pas une trahison, mais la condition même de la survie de la recette. Le secret est de ne pas chercher à remplacer un ingrédient par un autre, mais de comprendre et de remplacer sa fonction culinaire.

Un ingrédient a rarement un seul rôle. Le saindoux, par exemple, n’apporte pas que du gras ; il donne une texture feuilletée spécifique. Le verjus n’est pas juste acide ; il a un parfum fruité particulier. Avant de substituer, demandez-vous : cet ingrédient sert-il à lier, à épaissir, à acidifier, à donner du moelleux, à parfumer ? Une fois sa fonction principale identifiée, vous pouvez chercher un substitut moderne qui remplit le même rôle. La farine de châtaigne d’antan, utilisée comme épaississant, peut être imitée par un mélange de fécule et de poudre d’amande pour retrouver à la fois la texture et une note rustique.

L’important est de conserver « l’âme » du plat, c’est-à-dire son profil de saveur et sa texture emblématique. Il vaut mieux un plat au goût authentique avec des ingrédients modernes qu’une tentative ratée avec des substituts approximatifs. Le tableau suivant propose une matrice de substitution basée sur la fonction de l’ingrédient, un outil précieux pour vos adaptations.

| Fonction | Ingrédient d’origine | Substitut moderne | Ajustement nécessaire |

|---|---|---|---|

| Liant | Blanc d’œuf | Aquafaba | Utiliser 3 c.à.s par œuf |

| Acidité | Verjus | Vinaigre de cidre + jus de raisin | Ratio 2:1 |

| Gras | Saindoux | Beurre clarifié | Réduire de 20% |

| Épaississant | Farine de châtaigne | Fécule de maïs + poudre d’amande | Moitié-moitié |

Finalement, l’adaptation est une preuve d’amour. Elle montre que vous vous appropriez la recette pour la faire entrer dans votre propre époque, garantissant ainsi sa transmission. Comme le dit un article de MyHeritage, « Les ingrédients peuvent changer, les techniques s’améliorer, mais l’âme de chaque plat reste intacte, ancrée dans notre histoire familiale ».

L’erreur de ne refaire les recettes familiales qu’une fois par an jusqu’à les oublier

L’intention est louable : réserver la blanquette de l’arrière-grand-mère pour le grand repas de Pâques, en faire un événement exceptionnel. Mais cette sacralisation de la recette est un piège. En la pratiquant si rarement, non seulement vous perdez peu à peu la maîtrise des gestes techniques, mais vous affaiblissez le lien émotionnel qu’elle est censée incarner. La mémoire, qu’elle soit musculaire ou affective, se nourrit de répétition. Une recette qui n’est réalisée qu’une fois par an devient une performance stressante plutôt qu’un plaisir partagé. L’enjeu est si élevé que la moindre variation par rapport au souvenir idéalisé est vécue comme un échec.

La transmission efficace repose sur la régularité. Une étude IFOP de 2020 sur la cuisine en famille est très éclairante à ce sujet : elle a mis en évidence un cercle vertueux où les enfants qui cuisinent régulièrement avec leurs parents sont beaucoup plus susceptibles de cuisiner eux-mêmes avec leur propre descendance. La pratique occasionnelle ne suffit pas à créer cet ancrage. Pire, elle installe une distance. La recette devient un objet de musée, intimidant et déconnecté du quotidien.

Pour éviter cet écueil, il faut « désacraliser » la recette pour mieux la célébrer. Intégrer ses saveurs, ses techniques ou ses composants dans votre cuisine de tous les jours est la meilleure façon de la maintenir vivante. Nul besoin de réaliser le plat de fête de trois heures chaque semaine. La solution réside dans une pratique modulaire :

- Une semaine, concentrez-vous sur la maîtrise de la pâte de base, que vous pourrez utiliser dans un plat plus simple.

- La semaine suivante, travaillez la sauce ou la garniture, et servez-la avec de simples pâtes.

- Créez des versions « express » pour le quotidien, qui reprennent les saveurs clés de la recette originale mais en 30 minutes.

En fragmentant l’apprentissage et la pratique, vous transformez une montagne intimidante en une série de collines accessibles. Vous gardez les saveurs et les gestes vivants dans votre répertoire, prêts à être assemblés pour le grand jour, sans stress et avec une maîtrise renouvelée.

Quand et comment créer un rituel mensuel autour de vos recettes familiales ?

La meilleure façon de faire vivre un héritage culinaire est de l’inscrire dans le temps, de lui donner un rendez-vous fixe. Créer un rituel mensuel transforme une simple recette en un événement attendu, un pilier de la vie de famille. Ce n’est plus « on pourrait faire le gâteau de mamie », mais « c’est le premier dimanche du mois, c’est le jour du gâteau de mamie ». Cette prévisibilité crée de l’anticipation, de la joie et ancre la tradition dans le calendrier affectif de tous.

Pour lancer ce rituel, la simplicité est votre meilleure alliée. Choisissez une seule recette emblématique pour commencer. Ne visez pas un repas de gala, mais un moment de partage simple. Fixez une date récurrente facile à retenir (par exemple, chaque deuxième samedi du mois). L’important est la constance. Communiquez-le non comme une contrainte, mais comme un cadeau que vous vous faites collectivement : un moment pour se reconnecter les uns aux autres et à vos racines.

Ce rituel peut prendre de multiples formes. Il peut s’agir d’un « Cook-Along » où même les membres éloignés de la famille cuisinent la même recette en même temps, connectés par vidéo. L’expérience de l’émission « Souvenirs en cuisine » montre à quel point ces moments partagés, même à distance, agissent comme une médiation puissante, ravivant des souvenirs et renforçant les liens intergénérationnels. Impliquez tout le monde : les enfants peuvent être chargés de missions simples (laver les légumes, peser la farine), les adolescents de documenter le moment en photos, et les aînés de raconter l’histoire du plat. Le plat n’est plus le but, il devient le prétexte à un moment de connexion authentique.

Le succès de ce rituel ne se mesure pas à la perfection du plat, mais à la qualité du temps passé ensemble. Progressivement, ce rendez-vous mensuel deviendra un des moments les plus précieux de votre vie de famille, une tradition que vos enfants attendront avec impatience et voudront à leur tour perpétuer.

Pourquoi les familles avec un rituel culinaire hebdomadaire sont 5 fois plus unies ?

Si un rituel mensuel est un excellent début, la pratique hebdomadaire est le véritable ciment des relations familiales. Le chiffre « 5 fois plus unies » est une image, mais elle traduit une réalité profonde : la régularité des moments partagés en cuisine et à table crée un espace-temps sanctuarisé, essentiel dans nos vies trépidantes. Ces rituels ne sont pas seulement l’occasion de manger ensemble ; ils sont des moments de communication privilégiée, d’apprentissage informel et de transmission de valeurs. C’est dans ces instants que les conversations importantes émergent, que les enfants apprennent bien plus que des techniques culinaires.

Le rituel culinaire devient un antidote à l’éclatement des modes de vie modernes. Une étude de 2018 révélait qu’environ 68% des 18-25 ans ont appris à cuisiner par leurs propres moyens, souvent via des tutoriels en ligne. Ce chiffre montre une rupture dans la transmission directe. Le rituel hebdomadaire vient combler ce vide, en recréant un espace d’apprentissage incarné et affectif. Comme le souligne une émission de France Inter, « cuisiner avec ses parents ou ses grands parents ce n’est pas seulement apprendre à faire un plat c’est renouer avec la culture et l’histoire familiale. C’est resserrer les liens. Bref ça fait du bien ».

De plus, les bénéfices dépassent largement le cadre affectif. Participer à la préparation d’une recette est une école de vie. L’enfant qui lit la recette à voix haute travaille son français. Celui qui pèse les ingrédients fait des mathématiques et apprend la logique des conversions. Il développe sa patience, sa motricité fine et sa capacité à suivre des instructions. En confiant des tâches, même minimes, vous lui transmettez un sentiment de compétence et de confiance en soi. Il n’est pas un simple spectateur, mais un acteur de la vie familiale. Ce sentiment de contribution est un facteur d’unité et de bien-être bien plus puissant qu’on ne l’imagine.

Comment transmettre à vos enfants l’attachement à la gastronomie de votre région ?

L’attachement à un terroir ne se décrète pas, il se cultive. Pour que vos enfants s’approprient la gastronomie de votre région, il faut la sortir des livres et des restaurants pour en faire une aventure concrète et ludique. Le secret est de connecter les plats à des expériences physiques et sensorielles. Une tarte au maroilles n’aura jamais le même goût si l’on a visité la ferme où le fromage est affiné, si l’on a senti l’odeur de la cave et échangé avec le producteur.

Une méthode particulièrement efficace est de créer un « Passeport Culinaire Régional ». C’est un projet familial qui transforme la découverte gastronomique en jeu de piste. Chaque spécialité locale devient une « destination » à valider. Pour chaque plat goûté ou préparé, l’enfant peut dessiner, coller une photo, noter la date et une anecdote dans un carnet dédié. Ce passeport devient le journal de bord de leur éducation au goût, un objet personnel et précieux.

Pour nourrir ce passeport, multipliez les explorations :

- Les sorties au marché : Donnez à vos enfants des missions précises, comme trouver trois légumes de saison ou poser une question à un maraîcher sur son métier.

- Les visites chez les producteurs : Qu’il s’agisse d’un moulin, d’une cidrerie ou d’un élevage, voir où et comment les produits sont faits crée un lien indélébile.

- L’ancrage géographique : Associez chaque recette à un lieu physique. La « tarte aux prunes de Tante Simone » devient la « tarte des pruniers du verger de la colline », que l’on peut aller voir.

En rendant la gastronomie vivante, explorable et tangible, vous ne transmettez pas seulement des recettes. Vous ancrez vos enfants dans un territoire, une culture et une histoire. Vous leur donnez des racines qui ont le goût de leur enfance, un héritage bien plus profond qu’une simple liste d’ingrédients.

À retenir

- Le pouvoir de la mémoire sensorielle : Les goûts et les odeurs des recettes familiales activent directement le centre des émotions et des souvenirs à long terme de notre cerveau.

- L’importance du rituel : La pratique régulière, même simplifiée, est plus efficace que l’événement exceptionnel pour maintenir une recette et son lien affectif vivants.

- La transmission par l’action : Impliquer activement les enfants et les proches dans la préparation transforme la cuisine en un puissant vecteur d’unité, d’apprentissage et d’identité.

Comment faire de la gastronomie régionale un pilier de votre identité personnelle

Au-delà du cercle familial, la maîtrise et la pratique de vos recettes de famille, surtout si elles sont ancrées dans un terroir, peuvent devenir une part vibrante de votre propre identité. Vous passez alors du statut de simple « pratiquant » à celui d’ambassadeur d’un patrimoine. Cet engagement transforme votre rapport à la cuisine : ce n’est plus seulement un plaisir personnel ou familial, mais un acte de partage culturel, une façon de vous définir et de vous connecter aux autres.

Ce parcours est magnifiquement illustré par l’initiative qui réunit des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) et des Meilleurs Apprentis de France (MAF). En cuisinant à quatre mains des recettes d’exception, le maître ne transmet pas seulement une technique ; il lègue une part de son identité professionnelle et personnelle. L’apprenti, en s’appropriant la recette, ne fait pas que l’apprendre ; il intègre une histoire et un standard d’excellence qui vont forger sa propre identité de futur chef. Cette dynamique montre que la transmission est un dialogue où l’identité de chacun s’enrichit.

Vous n’avez pas besoin d’être un MOF pour vivre cette expérience. En maîtrisant parfaitement une ou deux recettes emblématiques de votre famille ou de votre région, vous devenez la personne ressource, celui ou celle « qui fait le meilleur far breton ». Partager cette recette lors d’un repas entre amis, l’expliquer, en raconter l’histoire, c’est partager une part de vous-même. C’est une façon authentique et généreuse de vous présenter au monde. Cet héritage culinaire devient alors une signature, un point d’ancrage fier et gourmand dans votre identité personnelle.

Maintenant que vous avez toutes les clés pour réactiver ce patrimoine, l’étape suivante est de passer à l’action. Ne laissez plus ces trésors dormir. Choisissez une recette, fixez une date, et transformez un souvenir en un moment présent. C’est le plus bel hommage que vous puissiez rendre à ceux qui vous les ont léguées.